Ou comment revisiter la mythobiographie pour interroger notre rapport à l’abject…

« En un constant miracle fit de ces blessures des cassolettes de parfums ;

les emplâtres que l’on enlevait, pullulant de vermines, embaumaient ;

le pus sentait bon, les vomissements effluvaient de délicats arômes ;

et de ce corps en charpie qu’il dispensait de ces tristes exigences

qui rendent les pauvres alités si honteux, il voulut qu’il émanât toujours

un relent exquis de coques et d’épices du levant. »

Joris-Karl Huysmans, Sainte Lydwine de Schiedam (1901)

Entre une notice traitant d’un cas de rein flottant chez une victime d’un accident grave, une monographie sur l’avortement spontané ou provoqué chez les adolescentes, quelques cas de sévices constatés chez les enfants et un article sur les particularités du suicide à Buenos Aires, vous trouverez dans l’édition 1907 de la Revue de médecine légale de Paris une souscription en l’honneur du docteur Paul Brouardel, mort le 23 juillet 1906, précédée d’un hommage au défunt médecin commençant par ces quelques mots : « Au moment où M. le Professeur Brouardel prend la détermination de se reposer et de jouir de la tranquillité et du calme après une longue période de labeur ininterrompu, l’Association des médecins légistes de l’université de Paris a dans sa réunion mensuelle du 18 mai 1906 voté à l’unanimité le vœu de témoigner à son vénéré maître l’expression de sa profonde reconnaissance pour l’enseignement de tous les jours qu’il lui a donné, et par la sollicitude qu’il n’a cessé de leur témoigner. » [1] C’est donc en des termes particulièrement ampoulés que l’escouade de médecins légistes qui rêvent de prendre sa place signifie aux yeux du monde la mort de leur collègue et maître ! Qu’ils prennent des pincettes lorsqu’il s’agit de disséquer un cadavre peut arriver, mais c’est généralement pour mieux l’éviscérer. Et si les morticoles [2] insistent autant sur la tranquillité, le repos et le calme offerts à leur vénéré doyen, c’est peut-être pour souligner facétieusement la chance qu’il a eut de ne pas passer entre leurs mains. Bref, que le père Brouardel, là où il est, se réjouisse, il n’a pas fini les intestins en charlotte sur la tête, le fémur dans la bouche ou le sexe turgescent d’un de ses très reconnaissants disciples dans le fondement. Les carabins savent rire, c’est bien connu.

Le docteur Brouardel, bien qu’il se soit distingué au cours de sa carrière dans la lutte contre la tuberculose, est mort victime du bacille de Koch, ce que ne précise évidemment aucun article déclarant son décès. Il serait difficile et nous pensons inutile, de tenter d’expliquer ici pourquoi un tel rapprochement s’opère dans notre esprit lorsque nous songeons à la mort de Brouardel, mais force est de constater que cette triste fin évoque systématiquement en nous le dévouement presque sacerdotale de Célestine qui initie son maître tuberculeux à l’amour physique dans Le Journal d’une femme de chambre de Mirbeau : « Je vis mousser à ses lèvres un gros immonde crachat sanguinolent… donne… donne… donne… ! Et j’avalais le crachat avec une avidité meurtrière. » [3] Si l’image du garçon de morgue qui tombe amoureux du macchabée qu’on lui rapporte est un lieu commun qui ne choque plus en province, il est peut-être plus difficile d’imaginer notre bon et loyal Paul Brouardel, la moustache au vent, se moussant le pingouin en léchant les mucosités tout droit sorties de la bouche cariée de phtisiques ou de prostituées refroidies… Pourtant l’article qui suit part de cette hypothèse gaillarde, comme on se lance dans une course, deux bleus au cul, et ce qu’on a volé qui se casse la gueule le long de la jambe, c’est-à-dire en serrant les fesses.

c’est quoi ce Brouardel ?

En fait, bien qu’il ait beaucoup écrit, qu’il ait reçu de nombreuses distinctions et qu’il ait été un personnage important, voire un des médecins les plus influents de la Troisième république, nous ne connaissons que très peu de choses concernant le docteur Paul Camille Hippolyte Brouardel, et sa biographie se borne à quelques éléments presque tous liés à sa carrière. Nous savons grâce à la notice Wikipédia qu’il est né le 13 février 1837 de l’union de Pierre Alexandre et d’Elisa Julie Gabrielle, qu’il a fait ses études secondaires d’abord au collège des Bons Enfants de Saint Quentin puis à Orléans et enfin au lycée Saint-Louis à Paris. Il se destine tout d’abord à l’École polytechnique, mais suivant les conseils d’un ami de la famille, le naturaliste Henri Milne-Edwards, il choisit la voie de la médecine. Il entre en 1858 à l’hôpital Cochin comme externe. Il est reçu premier au concours de l’internat l’année suivante, obtient le prix de l’école pratique en 1863 et soutient en 1865 sa thèse intitulée « Tuberculisation des organes génitaux de la femme » à la faculté de Paris. Il réussit son agrégation en 1869 et devient, la même année, médecin des hôpitaux de Paris. Dans un article bien documenté [4], Bruno Bertherat précise qu’à l’origine, il ne se destinait pas à devenir médecin légiste : « c’est presque à contrecœur que Brouardel se lance alors dans la carrière médico-légale par la suppléance de Tardieu en 1876, poussé par le Pr Lasègue ». C’est à cette date qu’il choisit définitivement de suivre cette voie et il s’y tient, se situant dans la continuité de Tardieu, qu’il revendique comme un de ses maîtres bien qu’il ne partage pas les mêmes orientations politiques. En décembre 1877, Brouardel est officiellement chargé par le ministre de l’Instruction publique d’organiser des conférences de médecine légale et des exercices pratiques. Suite à la mort de Tardieu, le 12 janvier 1879, un arrêté ouvre le recrutement à la chaire de médecine légale. Brouardel est choisi à la défaveur de Bergeron, le protégé de Tardieu, et en devient titulaire. Il obtient également le titre d’expert, fait son entrée au conseil de salubrité (qui dépend de la Préfecture de police) et remplace Devergie à la tête de la Morgue. À partir de 1884, il dirige le Comité consultatif d’hygiène publique qui préfigure le ministère de la Santé, et poursuit son ascension en devenant en 1886, le doyen de l’École de Médecine de Paris. Il joue quelques années plus tard un rôle essentiel dans l’adoption de la loi du 30 novembre 1892 sur l’exercice de la médecine et la répression du charlatanisme, loi communément appelée Loi Brouardel [5]. Enfin, tout le monde, surtout Wikipédia, s’accorde à dire qu’il a joué un rôle déterminant dans la promotion de l’hygiénisme, ce qui ne l’empêchera pas, nous l’avons dit, de mourir de la tuberculose, maladie contre laquelle il s’était battu pendant toute sa vie de médecin. D’ailleurs, malgré sa légion d’honneur, notre bon vieux médecin légiste a lamentablement sombré dans les oubliettes de l’histoire. Pourtant, en explorant la dépouille excrémentielle de sa vie [6], on se rend compte que quelques scandales auraient pu l’aider à le sauver de l’indifférence générale si un tempérament jugé un tantinet trop fade ne l’avait toujours garder au tiède.

j’ai la rage et je la garde

Premier dossier qui vient ternir le beau portrait du bon samaritain qu’est Brouardel, celui du petit Rouyer. Le 8 octobre 1886, un garçonnet de douze ans est mordu par un chien inconnu. Inoculé quelques jours plus tard dans le laboratoire de Pasteur dans le cadre des premiers essais en médecine humaine, l’enfant présente les symptômes de la rage dans la nuit du 24 au 25 novembre et clamse de rage vaccinale le 26. Quelques jours avant la morsure, le gosse avait reçu un coup dans la région lombaire. Le père ordonne par le biais du procureur qu’une enquête soit ouverte sur les causes du décès. C’est Brouardel, un ami personnel de Pasteur, qui est chargé de l’expertise. L’absence de lésions dans la région lombaire exclue la possibilité d’attribuer le décès au coup reçu. Brouardel fait alors inoculer, après trépanation, deux lapins avec une émulsion contenant un prélèvement du bulbe rachidien de la victime. Quelques jours après, les deux lapins meurent de rage paralytique. Conclusion : l’enfant a bien contracté la rage. Brouardel s’entretient alors avec l’assistant de Pasteur (qui est parti en vacances), le professeur Roux, et décide à l’issue de la rencontre de rédiger un rapport en faveur de Pasteur en attribuant la mort à une crise d’urémie, car, lui dit-il : « Si je ne prends pas position en votre faveur, c’est un recul immérité de cinquante ans dans l’évolution des sciences. Il faut éviter cela. » [7] Le 18 janvier 1887, Brouardel cite devant le procureur de la République une note de Roux dans laquelle il est reporté que les deux lapins sont en bonne santé à la date du 9 janvier 1887, soit quarante-deux jours après l’inoculation et que ces résultats négatifs permettent d’écarter l’hypothèse que le petit Rouyer avait contracté la rage vaccinale. La méthode de Pasteur était sauve. La conscience de Brouardel moins.

amis complotistes…

La seconde affaire fut plus retentissante puisqu’elle s’inscrit dans celle plus large du scandale de Panama qui a secoué le pays à l’orée du vingtième siècle. Pierre Michel nous présente Cornelius Herz comme « affairiste et maître-chanteur, ami du baron de Reinach et pourvoyeur de fonds de Georges Clemenceau pour son journal La Justice » [8]. Il fût condamné à cinq ans de prison et 3 000 francs d’amende pour avoir joué un rôle éminent dans le scandale de Panama, mais se réfugia à Bournemouth, où il mourut au début du mois de juillet 1898. La France avait en vain demandé son extradition, qui avait été refusée par l’Angleterre pour des raisons médicales, du moins officiellement. Pour prouver – ou noyer – la chose, la France envoya deux de ses plus éminents spécialistes en la personne de Charcot et de Brouardel, pour examiner le dit malade en juin 1896. Les deux médecins, dupés ou non par celui que l’on disait particulièrement manipulateur, attestèrent à leurs frais de son mauvais état de santé et de son incapacité à se déplacer ce qui leur valut à leur retour en France moult quolibets et la suspicion d’être de vils agents à la solde des puissants comme le suggère le portrait qu’en fait Paul Delaunay dans Médecins de jadis et d’aujourd’hui : « Le doyen de la Faculté était alors Brouardel, médecin légiste réputé, et bien en cour auprès du pouvoir. Maints parlementaires lui savaient gré d’avoir déclaré diabétique intransportable le fameux Cornélius Herz, frappé à Londres par un mandat d’extradition, et dont le retour en France eût compromis plus d’un panamiste. Cette glycosurie était-elle authentique ? Je l’ignore. Toujours est-il qu’aux jours de chahut, l’entrée du doyen dans le grand amphithéâtre n’apaisait pas précisément le tumulte. Toute l’assistance — cet âge est sans pitié — clamait sur l’air des lampions : “Cornélius ! Cornélius !…” Et lorsqu’une voix facétieuse, partie des derniers gradins, demandait à connaître le coefficient glycosurique du proscrit, un sourire méphistophélique courait sous l’épaisse et tombante moustache de l’interpellé. » [9]

Boisleux ! nom de dieu, dit l’ivrogne…

La troisième affaire, l’affaire Boisleux, est racontée par Octave Mirbeau dans un article paru dans Le Journal du 25 juillet 1897. Boisleux était accusé par le très probe Brouardel d’avoir pratiqué au cours d’une consultation un curetage sur sa patiente « alors qu’il ne pouvait pas ne pas avoir constaté la grossesse de la jeune femme : autrement dit, d’avoir procédé à un avortement en toute connaissance de cause. » [10] C’est, nous dit Mirbeau, « en voulant retirer les débris du fœtus qu’il a malencontreusement perforé l’utérus, ce qui a entraîné une péritonite ». Ce que Mirbeau reproche à Brouardel, c’est avant toute chose de se substituer au juge ou au procureur avec un zèle partisan, bref d’être un flic doublé d’un juge : « Ce n’est plus un savant, c’est un accusateur public… Ce n’est plus un médecin, c’est un juge !… Il a cette folie, ou plutôt cette perversion, si caractérisée du juge, qui consiste à ne voir, partout, que des crimes !… Loin de tempérer les excès de la justice, il les exalte et les justifie, en leur apportant la consécration de la science… Prudent, d’ailleurs, avec les forts, il est sans pitié avec les faibles. Dans les affaires civiles, où l’on a recours à ses lumières d’expert, il a presque toujours cette malchance de donner raison aux riches… Mais la justice n’y perd rien, car il se rattrape sur les pauvres, copieusement ».

La superbe de notre beau moustachu en prend évidemment un coup, mais Mirbeau n’est pas dupe : c’est le lot commun de nombreux médecins légistes que de participer à la mascarade judiciaire. Ce qu’il reproche à Brouardel en particulier, c’est de trahir ses frères pauvres par fidélité et soumission aux puissants. C’est d’être une poucave, et surtout d’avoir chargé un collègue pour « détourner habilement sur les petits médecins, ces pelés, les praticiens pauvres », la haine, les suspicions et les campagnes les plus violentes qui s’organisent à cette époque contre les hôpitaux, les grands chirurgiens, la Faculté, l’Académie, bref, sur l’ensemble de ses pairs dont il espère qu’il lui seront « reconnaissants de leur avoir rendu un pareil service ! »… Une affaire de classe en somme. Et Léon Daudet d’en rajouter une couche quant à l’allégeance de celui qu’il présente comme un simple laquais avec les riches et les puissants :

« Le professeur Brouardel, avant et pendant son décanat, fréquentait assidûment chez Charcot. De science faible, mais de grande habileté et même de sournoise ruse, il faisait le pont entre les politiciens et les savants. Ses fonctions de médecin légiste et de pontife de l’hygiène le rendaient redoutable et précieux à tous ceux qui avaient un cadavre sous leurs meubles, c’est-à-dire à presque tout le haut personnel républicain. Blanchisseur du régime, il effaçait si bien les taches de sang, de pus et de boue qu’elles ne reparaissaient que de longues années après. À chaque catastrophe, à chaque suicide, à chaque meurtre, à chaque tournant dangereux, il était là, fidèle au poste, comme Lannelongue, décidé, aimable et discret. Il possédait un physique neutre, fait pour les décorations et les honneurs, saluait jusqu’à terre les ministres, leur donnait publiquement du « cher maître » et prévenait leurs moindres désirs.» [11]

Voilà notre bon vieux Brouardel rhabillé pour pas un rond. Nous ne chargerons pas davantage la mule d’autant qu’il n’est pas question ici de juger de la probité de ce médecin légiste qui nous était jusqu’alors pratiquement inconnu. Il serait malvenu de nous comporter ici comme un procureur à la petite semaine, ce que reprochait en partie Mirbeau au toubib. Essayons plutôt, à partir de trois fois rien, d’en dire davantage sur ce personnage et de cerner un peu plus précisément l’intérêt qu’il y aurait à l’exhumer de la sorte.

de la morgue au nez

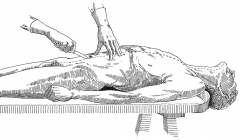

Ce qu’on oublierait presque en lisant les diatribes et les procès à charge de nos défenseurs de la bonne morale, c’est que Brouardel portait un tablier parce qu’il ne rechignait jamais à explorer les cadavres les plus répugnants en y plongeant ses mains. Jusqu’aux coudes. Ça ne le lave d’aucun soupçon ni d’aucune critique, d’autant que nous ne lui avons rien demandé. Au contraire, ce détail permet de relativiser l’image quelque peu policée que donnent de lui les notices biographiques et le souvenir fade de ses distinctions et demi-scandales. L’environnement dans lequel évolue notre toubib, entre deux discours ou réceptions est celui particulièrement sordide de la morgue de la fin du dix-neuvième siècle. Son quotidien, pendant de très longues années, est à la fois l’autopsie et l’expertise médico-légale, c’est-à-dire qu’il côtoie toute la journée des cadavres et la misère humaine dans un décor morbide à souhait, barbotant dans le pus, le sang et les relents pestilentiels des corps pourris. Il ne se contente pas d’autopsier de beaux corps éteints, fermes et gracieux que la mort a privé de souplesse. Ça ne lui arrive pour ainsi dire jamais. Non, la matière sur laquelle travaille notre médecin légiste est majoritairement composée de corps en décomposition, de corps démembrés ou en charpie qui s’ouvrent comme des fruits murs sous le scalpel ou sous l’action de la putréfaction et d’où s’échappe un pus couleur bilirubine à l’odeur infecte.

C’est donc à la morgue, située sur les bords de la Seine, que sont exposées les victimes dont l’identité n’a pas encore été découverte. Les malheureux qui finissent étalés sur les tables couvertes de linge blanc, dans l’ambiance froide des carreaux de marbre gris présentent généralement un aspect qui laissent à penser qu’ils ne sont pas décédés dans la quiétude ou dans des circonstances dépourvues de violence. C’est une des raisons qui expliquent que la morgue a été l’un des monuments parisiens les plus visités du dix-neuvième siècle comme l’ont noté Hugo, Zola ou les frères Goncourt. On visite la morgue, le dimanche, non pas pour identifier des proches disparus, mais pour se repaître du spectacle des corps nus et corrompus. Les adolescents y découvrent la réalité du sexe offert à la vue, mais aussi les conséquences affreuses de la syphilis sur les muqueuses et le corps boursouflé des prostituées ou de leurs semblables retrouvés noyés dans la Seine. [12] C’est à côté de cette salle d’exposition qu’opère Brouardel, entre les seaux de pus et de formol. C’est là qu’il prend soin de ces corps sans vie qui ne sont parfois plus que des amas indistincts de chairs viciées couverts de fistules suppurantes et d’abcès suintants. Des faces livides dévorées par des cancroïdes, des langues énormes et violacées qui pendent limoneuses de ce qui fut jadis des bouches, des membres pelés à vif rongés par la gangrène, des ventres salpêtrés et bleuis secoués par le bal morbide d’énormes larves blanchâtres, voraces et nerveuses. Autant d’horreurs absolues que le médecin affronte avec délicatesse et technicité au milieu des liquidités humorales les plus répugnantes.

l’odeur du frigidaire

Jacques Côté, dans une série intitulée Les Cahiers noirs de l’aliéniste, présente la figure de Georges Villeneuve, premier surintendant de l’asile Saint-Jean-de-Dieu et médecin expert à la morgue de Montréal. Dans le premier épisode, Le Quartier des agités[13] , il décrit l’arrivée du jeune Villeneuve à Paris où il a la chance d’étudier aux côtés des plus grands aliénistes de l’époque, Valentin Magnan à l’asile Saint-Anne et Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière. Il assiste également aux cours réputés de Brouardel à la morgue de Paris. La description que fait Jacques Côté de l’établissement parisien est saisissante d’effroi ; il insiste notamment sur l’odeur pestilentielle qui y règne. Disons-le sans ambages : la morgue pue horriblement bien que l’odeur cadavérique soit moins prononcée en juillet 1889 qu’au début du siècle. Déjà à cette époque, les autorités songent à s’attaquer à l’origine de la puanteur en ralentissant la putréfaction et en essayant de désinfecter les cadavres. Dans les années 1820, la révolution des chlorures inaugure l’ère de ce que Bruno Bertherat appelle la « désodorisation scientifique » [14]. L’arrosage continuel des cadavres avec de l’eau, à laquelle on mélange rapidement des antiputrides permet de modifier l’odeur persistante des corps putréfiés. L’acide phénique, très efficace, est utilisé sur les macchabées, mélangé à l’eau, dès 1872. Dans le Miasme sans la jonquille, Bertherat suggère que l’allongement des délais d’inhumations est une preuve indirecte du succès de la méthode puisqu’on passe de trois à cinq jours et demi d’exposition pour les corps après l’installation de la morgue quai de l’Archevéché. Et les plaintes de voisinage liées à l’odeur méphitique qui se dégage du sinistre bâtiment cessent. Mais la vraie révolution est l’œuvre de Brouardel lui-même qui met en place le frigorifique entre 1878 et 1882, ce qui marque la seconde étape marquante de la désodorisation de la morgue. L’utilisation d’appareil frigorifique trouve son origine dans la conservation de la viande destinée à la consommation et l’un des pionniers dans ce domaine est Charles Tellier, qui mourra dans le dénuement le plus complet quelques années plus tard. Surnommé le père du froid, il teste sa première machine frigorifique en 1876 sur un navire qui rapporte de la viande de Rouen à Buenos Aires, en bon état de conservation, après 105 jours de mer. Fort de ce succès, il propose ce procédé révolutionnaire aux autorités de la morgue. [15] Divergie refuse une première fois, mais lorsque Brouardel le remplace, celui-ci parvient à convaincre ses pairs d’installer la machine malgré son coût très élevé en expliquant que seul un froid sec peut stopper la putréfaction et contribuer efficacement à la désodorisation de la morgue. Bertherat précise que la salle d’exposition des corps est alors entièrement réfrigérée et les autres cadavres, en cours d’expertise, sont rangés et conservés dans des cases également réfrigérées qui remplacent la vieille salle des morts, puante à souhait. Lorsqu’il défend le projet de Charles Tellier auprès du préfet, Brouardel remplace le terme « miasmes putrides » par « germes putrides », simple distinction lexicale en apparence, mais qui signe le renversement complet de la perspective hygiéniste classique. L’existence des germes et des microbes était connue depuis belle lurette déjà, mais Pasteur, l’ami de Brouardel, affirme et prouve à cette époque que ce sont eux qui sont responsables des maladies, disculpant l’odeur par la même occasion. Aussi, Brouardel, en 1880, déclare-t-il : « tout ce qui pue ne tue pas et tout ce qui tue ne pue pas ! » [16]

c’est celui qui dit qui est

Mais les odeurs excrémentielles et cadavéreuses sont suffisamment puissantes dans l’imaginaire collectif pour déteindre sur ceux et celles qui travaillent au contact de « l’embarrassant reliquat de terre » [17] que laisse le corps après lui. Freud dit que celui qui se colle à ce genre de besogne « se voit considéré comme à peine moins inconvenant que celui qui fait réellement ces choses inconvenantes » [18]. D’autres lieux à Paris puent et sont victimes de la même défiance de la part de la population : le cimetière des innocents, les amphithéâtres de dissection, la basse geôle ou les abattoirs sont autant de lieux interlopes qui rappellent aux vivants l’odeur fétide de la mort et provoquent le dégoût chez ceux et celles qui jouent la carte de la répulsion pour cacher leur fascination à l’égard des travailleurs de la mort. L’activité professionnelle d’un Brouardel, malgré tous ses efforts pour la réformer, demeure suffisamment morbide aux yeux du « public » de la fin du dix-neuvième siècle pour déteindre sur sa probité et sur celle des garçons de la morgue qui sont généralement représentés dans la littérature des bas-fonds comme de la graine de voyous ou des êtres pervers. Bertherat suggère que cette manière de « souligner l’altérité des professionnels de la mort est aussi pour les sources une manière de se dédouaner de leur propre fascination », et cite à décharge Claude Bernard qui explique dans son Introduction à la médecine expérimentale que « l’anatomiste ne sait pas qu’il est dans un charnier horrible : sous l’influence d’une idée scientifique, il poursuit avec délice un filet nerveux dans des chairs puantes et livides qui seraient pour tout autre homme un objet de dégoût et d’horreur. » [19] C’est la passion même pour son objet de recherche qui permettrait au médecin légiste de prendre de la distance avec l’horreur de son quotidien et expliquerait sa relative accoutumance ou son apparente insensibilité lorsque les mauvaises langues parlent d’indifférence.

monsieur propre

Dans Le Quartier des agités, Paul Brouardel est décrit comme un médecin impassible face au fascinant musée des horreurs de la chair qui l’entoure. C’est d’ailleurs l’image qu’on a gardé de lui : un professionnel digne de ce nom, maître de ses nerfs, un spécialiste chevronné qui aborde à la fois la menace de l’informe, le travail délétère de la décomposition et l’horreur de la putréfaction avec calme, sérénité et froideur scientifique. Le médecin légiste fait en effet partie de ces monstres froids dont la placidité tranche sensiblement avec l’horreur que suscite son objet. Il nous semble que le flegme dont fait preuve Brouardel face au spectacle de la mort est d’autant plus impressionnant qu’il n’est pas « naturel ». Sa placidité froide et déterminée trouve écho dans son opiniâtreté à imposer le frigorifique au cœur des instituts de médecine légale, ce qui nous fait dire qu’il compose avec l’environnement morbide qui est le sien, plus qu’il ne s’y complait. Le froid sec qu’il contribue à instaurer dans son milieu professionnel est de même nature que le froid scientifique avec lequel il travaille : ils servent à endiguer la corruption de la putréfaction sur les corps, celui des macchabées mais aussi et surtout le sien dont il tente de préserver l’intégrité et la respectabilité. Aussi son obsession de l’hygiène et son goût de la froideur participeraient-ils d’un même souci de préservation. Dès 1865, dans sa thèse sur la « tuberculinisation des organes génitaux de la femme », influencée par les principes de Claude Bernard et les cours de philosophie positiviste d’Auguste Comte, il aborde les questions de l’hygiène dans le monde médical et civil et développe abondamment les idées pasteuriennes. En 1870, il participe en première ligne à l’étude de la prophylaxie et de l’épidémiologie de la variole. Il fait admettre quelques années plus tard le principe de la vaccination et de la re-vaccination obligatoires contre la maladie à la suite de l’épidémie meurtrière de 1870. Il étudie ensuite l’épidémie de trichinose en Allemagne qu’il parvient à circonscrire aux frontières du pays, puis défend avec succès la théorie de la propagation hydrique de la fièvre typhoïde, ainsi que celle du choléra l’année suivante. [20] Il se lance alors dans la lutte contre la tuberculose en créant l’association anti-tuberculeuse française, dirige la seconde conférence internationale de la lutte contre la maladie à Copenhague en mai 1904. Il crée également l’alliance d’hygiène sociale, milite activement dans les œuvres de logements insalubres et contribue à l’essor des ligues anti-alcooliques. Il prône pour les ouvriers le droit à la santé, fait reconnaître les maladies professionnelles, consacre des études détaillées à l’hygiène alimentaire, à la toxicomanie et à ses méfaits, réforme la morgue qui est remplacée sous ses conseils par l’institut de médecine légale et hygiénise la profession en dégageant « la fonction d’expert médical de la notion de justice pour la concentrer sur l’apport de la preuve fournie par l’observation rigoureuse des faits et la reconstitution expérimentale ». Il institue les vaccinations obligatoires, la déclaration requise des maladies contagieuses, l’obligation de désinfection et l’assainissement exigée des villes insalubres et des cimetières. Il rédige enfin plusieurs manuels d’hygiène et s’oblige quant à lui à une propreté méticuleuse, notamment en se lavant longuement les mains et en changeant fréquemment de vêtements de travail. Partout et tout le temps, Brouardel est soucieux d’éviter contagion et infection et s’indigne fréquemment face aux pratiques tantôt laxistes, tantôt oblatives de certains de ses collègues en termes de prophylaxie. Certes, cette obsession de l’hygiène est intimement liée à ses convictions pasteuriennes, mais elle participe aussi d’un mécanisme de distanciation et de défense à l’égard de la décomposition et de la menace à la fois fantasmée et réelle de corruption que représente le monde de la mort dans l’imaginaire collectif et le quotidien du médecin légiste.

le cru et le faisandé

Dans le même ordre d’idée, il n’est pas aberrant de penser que le goût du docteur Brouardel pour les honneurs et les distinctions est, au-delà de l’orgueil d’un homme, une tentative à peine déguisée de se soustraire au déshonneur d’une profession et à cette honte que l’on pourrait qualifier de primaire, voire primitive, étroitement liée au problème de la corporéité chez l’être humain. Nous sommes, dans la nef glauque de la morgue, du côté des excréments, de l’immonde et de l’abject, c’est-à-dire de tout ce qui suscite le dégoût et l’opprobre. Le souci presque maniaque de l’hygiène, le goût affirmé pour les décorations officielles ou même les accointances avec les puissants et les tenants de l’ordre semblent répondre en retour à ce besoin impérieux de suspendre provisoirement le processus de décomposition et de maîtriser le spectre de la mort dans ce qu’il a de dissolvant sur l’être dans l’espoir de conjurer le fantasme de l’informe et de rappeler en dernière instance l’appartenance du professionnel de la mort à l’espèce humaine. L’écriture est également un dispositif qui permet de supporter l’environnement particulièrement délétère dans lequel il évolue et d’endiguer la masse abominable et quasi liquide qui menace son intégrité en rendant une forme à ce qui n’en a plus. Brouardel a écrit une pléthore d’ouvrages spécialisés sur des sujets très divers et a participé à la rédaction de nombreux opuscules de médecine légale ou d’hygiène sociale. Nous ne citerons que ses études sur l’infanticide, la mort subite, le secret médical, les asphyxies, les empoisonnements, les intoxications, les accidents du travail, la pendaison, la suffocation, la strangulation, la fièvre typhoïde ou la mort par décapitation. Tous ces ouvrages forment un catalogue impressionnant de toutes les monstruosités que sa carrière de médecin légiste l’a contraint à observer et constituent un gigantesque réservoir pour tous les littérateurs de l’époque en quête de détails immondes ou de sujets morbides. Car il ne s’agit évidemment pas seulement de corps meurtris ou offerts à la putréfaction, mais aussi de scènes de misère humaine caractérisée, son rôle n’étant pas seulement de constater la mort, mais également d’en expliquer la cause, aussi terrible et pitoyable soit-elle. Nous faisons l’hypothèse que le docteur Brouardel n’écrit pas uniquement pour la science, ni pour la postérité, mais en premier lieu, pour le seul fait d’écrire. Son activité professionnelle fait qu’il est pris entre la décomposition de la forme et la naissance de l’informe. L’écriture serait le moyen le plus efficace pour lui de recomposer en lieu et place du processus de dissolution qui engage le corps et le menace directement. Écrire pour circonscrire. Mettre en forme contre l’informe.

bâtard d’enculé ! pute ! pute ! enculé !

Dans l’introduction qu’il signe à l’ouvrage de Gilles de la Tourette sur l’hypnose, Brouardel écrit : « Encouragés par les littérateurs, certains médecins ont trop oubliés les règles essentielles de la critique scientifique. Ils se sont laissés entraîner à répéter, devant des juges par trop incompétents les phénomènes de l’hypnotisme, de la catalepsie, du somnambulisme, les suggestions les plus bizarres. Les littérateurs, conviés à de pareils spectacles, ont accepté pour vrai ce que leur disait ou montrait un médecin de bonne foi en qui ils devaient avoir confiance, et ils ont versé dans leurs écrits, en les embellissant par leur imagination, toutes les singularités dont ils avaient été les témoins. Ils ont eu un facile succès, car ils ont réveillé ce fond de crédulité qui sommeille en nous. Il ont introduit dans la littérature moderne une variété de données médicales qui sont à la science ce que le roman historique d’il y a trente ans était à l’histoire. » [21] Étonnant de découvrir au cœur d’une préface d’un livre consacré à l’hypnose cet homme de l’Art brocarder avec une telle virulence la décadence littéraire. À se demander s’il ne s’adresse pas à lui-même, car ce que nous pressentons dans ce mauvais procès qu’il intente aux mauvais littérateurs et dans la mauvaise démonstration qu’il fait à l’adresse des mauvais médecins, c’est à la fois l’embarras et la culpabilité du spécialiste de la mort face à la littérature stercoraire qui se nourrit de ses propres livres. En pensant endiguer la progression menaçante de l’informe grâce au pouvoir structurant de la pensée et de l’écriture, il alimente une littérature du faisandé dont l’une des composantes principales est la décomposition de la forme. Jean de Palacio, dans Pierrot fin-de-siècle,écrit : « Contrairement à toute poétique classique, appuyée sur les notions de gain, clarté, séparation (des genres), intégrité, mesure et santé, une poétique de Décadence se situe d’emblée du côté de la perte, confusion, amalgame, morcellement, outrance et maladie. » [22] Ce n’est donc pas très étrange si Brouardel se laisse aller à cette diatribe à l’occasion d’une étude scientifique sur l’hypnose, car à l’instar de la catalepsie ou d’autres pratiques proches de la magie, elle est une autre tentative de lutter contre la disjonction à la fin du dix-neuvième siècle. Il paraît assez clair, même si nous ne savons pas véritablement ce que cela veut dire, que Brouardel écrit ici sous l’angoisse du retour du refoulé et de la naissance de l’informe.

les mains croisées sur sa bedaine

Et puisque nous en sommes au gros mots, nous convoquons ce charretier de Freud autour d’une anecdote qu’il rapporte dans son autobiographie : invité chez Désire Magloire Bourneville, il écoute en compagnie de plusieurs de ses confrères le docteur Brouardel qui relate la séparation d’un couple ami qui s’aimait jusque là du plus tendre amour. C’est à cet instant nous dit Freud, que Charcot lance avec assurance à ceux qui l’entourent : « … mais dans des cas pareils, c’est toujours, toujours, toujours la chose génitale qui est en jeu ». Sur quoi, ajoute Freud, « Charcot croisa les mains sur son ventre et sautilla plusieurs fois avec la vivacité qui le caractérisait. » [23] Freud est ébaudi d’entendre une telle déclaration dans la bouche du vénéré maître, car elle vient confirmer une intuition qu’il a déjà depuis longtemps et il s’interroge sur le silence qu’entretient l’homme de science sur cette question : « s’il le sait, pourquoi ne le dit-il jamais ? ». Brouardel, dans cette histoire, n’est pas une simple commère. Ses cancans portent, faut-il le préciser, sur l’idée de disjonction. Qu’est-ce donc que la séparation amoureuse, si ce n’est une histoire de disjonction et un processus de décomposition ? Le médecin légiste est une fois encore celui qui entaille les chairs et ouvre la brèche. Charcot, lui, introduit la chose génitale. C’est un peu rapide d’en conclure que la psychanalyse de Freud est le fruit de cette union scabreuse entre médecins consentants, mais nous partageons avec les futuristes le goût de la vitesse.

théorie de la séduction

Une chose est sûre, puisque Freud l’a lui-même confirmée : son séjour à Paris, du 3 octobre 1885 au 28 février 1886, l’a profondément marqué. Dans une lettre du 20 janvier 1886, adressée à Martha, sa fiancée, Freud écrit : « J’ai aussi obtenu la permission d’aller écouter le cours du professeur Brouardel à la morgue, ce que j’ai déjà fait aujourd’hui. Le cours était très bien, mais le sujet peu fait pour des nerfs délicats, et on en parle dans tous les journaux parisiens comme de la dernière histoire à faire frémir ». Ce qui l’a le plus impressionné, ce n’est pas tant l’affaire du meurtre de la rue Beaubourg, que les conférences et les autopsies faites par Brouardel autour des cas de viol et d’assassinat d’enfants, victimes de sévices, souvent des mains d’un parent. Il fut à cette occasion un témoin privilégié des traumatismes sexuels réels éprouvés lors de l’enfance, cas cliniques sur lesquels il a pu, selon ses exégètes, édifier sa théorie de la séduction que nous trouvons développée dans ses « Études sur l’hystérie » (1896) et où il explique que les traumatismes sexuels réels sont au cœur même de la maladie névrotique. Jusqu’en 1897, Freud conçoit cette théorie comme la « source du Nil » (caput Nili) de la névrose. Pourquoi l’abandonne-t-il au profit de la théorie du complexe d’œdipe, protégeant ainsi le Père, et incriminant par la même occasion la femme qui ment et l’enfant qui fantasme ? Nous n’en savons foutrement rien, même si, le cul dans les ronces, nous avons notre petite idée. Les démonstrations morbides de Brouardel ont très certainement joué un rôle dans l’élaboration de la théorie de la séduction, mais elles ont sans nul doute aussi contribué partiellement « à son abandon pour éviter le scandale qu’elle provoquerait », Freud reprenant à son compte les arguments du maître selon lesquels, la plupart du temps, les enfants, comme les femmes, inventent ces « histoires sales »… Et lorsqu’il y a le sale, il y a le propre ! Nous en revenons toujours, toujours, toujours, au milieu des torchons et des serviettes, à l’histoire de l’hygiène.

le cercle de la merde

Dans son introduction à l’édition allemande d’un ouvrage de l’ethnologue John Gregory Bourke, Scatalogic Rites of all Nations (1891), Freud écrit : « Lorsqu’en 1885 j’étais à Paris comme élève de Charcot, ce qui m’attirait le plus, en dehors des leçons du maître, c’était les présentations faites par Brouardel. Il avait l’habitude de nous montrer, à partir de matériau post-mortem, combien il y avait de choses qui mériteraient d’être connues par les médecins, mais dont la science préférait ne pas tenir compte. Une fois, alors qu’il était en train de délibérer des signes qui permettaient d’identifier le rang social, le caractère et l’origine d’un corps non identifié, je l’entendis dire que les genoux sales sont le signe d’une fille honnête. Il suggérait que les genoux sales d’une fille portaient témoignage de sa vertu ! » [24] N’est-il pas plaisant d’entendre dire de la bouche même de notre bon vieux Brouardel que l’hygiène corporelle est davantage associée au vice qu’à la vertu ? Claude Bernard a raison lorsqu’il dit que l’anatomiste a la tête trop penchée dans le charnier horrible pour en éprouver du dégoût ou de l’horreur. Nous ajouterions qu’il est également trop investi dans l’exploration des chairs pour jouir du spectacle du corps putréfié. L’abjection n’est pas là. Pas encore. L’hygiènisme de Brouardel, nous l’avons dit, est à la fois trop systématique et trop obsessionnel pour n’être qu’une profession de foi pasteurienne limpide et transparente. Ce souci de l’hygiène, nous avons bien saisi la leçon, nous paraît suspect. Il a pour fonction, entre autres, de réhabiliter l’homme de l’art en créant une véritable distance entre lui et l’objet de son travail que sont les cadavres, l’ordure, la souillure, le déchet humain qui poussent « l’homme vers la rive noire de la décomposition, de la pourriture, du grouillement, de la vermine. »[25] Et si l’hygiène permet de tenir en respect les « restes de terre », elle permet par la même occasion de porter sur eux un regard que la seule activité légiste ne permettait pas. Il ne s’agit plus seulement du regard froid de l’expert mais bien de celui torve et fasciné de l’homme de la modernité. Celui que porte par exemple Paul Brouardel sur sa collection de photographies de lésions anales chez des pédérastes. En isolant le cadavérique, en désamorçant la menace qu’il représente, il l’objective et le rend paradoxalement désirable. [26] D’après le philosophe épistémologue François Dagognet, l’abject est ce qui inspire le dégoût et suscite la répulsion (du latin abjectus, d’abjicere, ce qui est jeté de soi, ce qui est jeté à terre) [27] ; de là l’idée de séparation et d’éloignement, comme possibilité de porter un regard. Comme possibilité du désir.

ce beau spectacle que le charnier

Dans La République de Platon, Socrate explique que l’horreur est justement ce qui est désirable. Lontios, fils d’Aglaïon, remontant du Pirée, à l’extérieur des murs de la cité « s’aperçut que des cadavres gisaient près de chez l’exécuteur public ; à la fois il désirait regarder et, à la fois, au contraire, il était indigné et se détournait. Luttant contre lui-même, tantôt dit Socrate , il se serait couvert le visage, mais décidément dominé par le désir, il aurait ouvert grand les yeux ». Ce sont à eux, les yeux exorbités, qu’il s’adresse en disant : « voici pour vous, génies du mal, rassasiez-vous de ce beau spectacle. » Les cadavres sont désirables parce qu’enveloppés à l’extérieur des murs de la cité qui forment à la fois un écran de protection prophylactique et l’écran spectaculaire à travers lequel, vides, ils reprennent platement forme et consistance. Brouardel, nous l’avons expliqué, tente à travers l’offensive hygièniste de lutter contre la décomposition et la déliquescence qui les guette, lui et le corps social. Le processus qui est en jeu dans la politique hygiéniste n’est pas une opération de nettoyage comme on pourrait le penser, mais un dispositif de recouvrement. La propreté en somme, n’est qu’un voile porté sur la décomposition. Comme l’écriture est un voile porté sur la disjonction du vivant et de sa représentation. Cette opération esthétique sépare là où elle prétend réparer et dit réunifier ce qui est disjoint lorsqu’elle se contente de le recomposer en tant que séparé. Le morbide, produit du geste esthétique, témoigne d’un irrémédiable dépérissement du corps, mais conserve par ailleurs le souvenir nostalgique d’une perfection antérieure dont l’image reste la gardienne. C’est le portrait de Dorian Gray (1891) par Oscar Wilde : « Il rapprocha à nouveau la lumière de la toile et l’examina. La surface paraissait complètement inaltérée et telle qu’il l’avait laissée. C’était du dedans, en apparence, que surgissaient l’impureté et l’horreur. Grâce à quelque étrange réveil d’une vie interne, la lèpre du péché était en train de ronger lentement cet objet. »

on s’en plume

Quel vice cache donc les genoux propres du célèbre médecin légiste ? Quelle lèpre est-elle en train de le ronger lentement derrière l’image lisse et propre de l’honorable et honoré médecin ? Dans Si le grain ne meurt (1924), André Gide explique comment sa mère tente de le délivrer du péché d’Onan : « Le médecin de mes parents, dans ce temps, n’était autre que le docteur Brouardel, qui bientôt devait acquérir une grande autorité comme médecin légiste. Je pense que ma mère n’attendait de cette consultation, en plus de quelques conseils peut-être, qu’un effet tout moral. Après qu’elle eût causé quelques instants seuls avec Brouardel, celui-ci me fît entrer dans son cabinet, tandis qu’en sortait ma mère : « Je sais ce dont il s’agit, dit-il en grossissant la voix, et n’ai besoin, mon petit, ni de t’examiner, ni de t’interroger aujourd’hui. Mais si ta mère, d’ici quelques temps, voyait qu’il est nécessaire de te ramener, c’est-à-dire si tu ne t’étais pas corrigé, eh bien (et ici sa voix se faisait terrible) voici les instruments auxquels il nous faudrait recourir, ceux avec lesquels on opère les petits garçons dans ton cas ! » – et sans me quitter des yeux, qu’il roulait sous ces sourcils froncés, il indiquait, à bout de bras, derrière son fauteuil, une panoplie de fers de lances touareg. » Jusqu’à cet épisode, Gide ne semblait pas se poser de question quant à la manustupration : il se branlait autant qu’il s’en branlait. Le spectacle ridicule offert par Brouardel ne le dissuade nullement de continuer de se toucher, mais il sait à présent qu’il y a à l’endroit de cette pratique quelque chose qui mérite qu’on brandisse des fers de lance. Cette passe d’armes, pour le moins exotique comparée à la cautérisation de l’urètre et à l’infibulation, va participer autant qu’informer le plaisir du jeune garçon. Marc Beigbeder dit que « ses interdits étaient pour être plus, jamais pour être moins. (…) Gide exalte le plaisir parce qu’on le lui a coupé – mais aussitôt élargi au plaisir voici qu’il exalte l’ascèse – sans bannir le plaisir. » [28] La mécanique du désir gidien passe par un jeu constant entre la contrariété et l’assouvissement. Gide ne s’en sort pas si mal : il aurait pu effectivement passer sur le billard. Car le bon vieux docteur Brouardel a un faible pour les appareils génitaux. De préférence malformés, chancrés, cloués sur des planches ou plongés dans le formol, car c’est plus propre.

clitoridectomie

Philippe Perrot souligne « le paradoxe de la crasse louable, innocente, transparente et de la propreté, turpide, coupable, opaque » [29]. Léon Daudet a visé juste en fustigeant Brouardel non pas sur son métier, mais sur cette obsession de tout nettoyer, c’est-à-dire de tout occulter. Marguerite Moreno, célèbre comédienne, muse de Mallarmé, raconte dans ses souvenirs que Catulle Mendès – qui fut son amant avant qu’elle n’épouse Marcel Schwob, lui avait confié que Brouardel avait soigné une jeune femme de la haute bourgeoisie de sa nymphomanie en pratiquant une clitoridectomie. [30] Lorsque le vénéré maître charcute cette jeune femme, sa mission d’hygiène morale cache maladroitement un intérêt morbide pour les anomalies de l’appareil génital qui l’obsèdent dès le début de ses études et bien avant qu’il ne choisisse la voie de la médecine légale. Bon nombre des bocaux exposés au musée Dupuytren qui contiennent des génitoires tératologiques appartiennent à la collection de Paul Brouardel. Toujours, toujours, toujours la chose génitale. Le paradoxe chez Brouardel serait qu’il se protège davantage derrière les cadavres putréfiés, la souillure, l’abject, qu’il ne s’en protège. Comme s’il tentait de maquiller ses genoux – trop propres pour être honnêtes -, à l’aide du pus qu’il brasse à longueur de journée, les mains gantées. Nous pensons alors à la formule que Freud emprunte à G. Keller dans la fin du paragraphe de l’Interprétation des rêves intitulé « Rêve d’embarras dû à la nudité » : Brouardel est comme « Ulysse nu et couvert de boue » [31]. Freud expose ce rêve fréquent qui tourne au cauchemar chez ceux et celles qui vivent exilés loin de leur patrie : « Alors vous découvrez soudain que vous errez en guenilles, nu et couvert de poussière. Une honte et une angoisse sans nom vous saisissent, vous cherchez à vous couvrir, à vous cacher, et vous vous éveillez baigné de sueur. » [32] La honte, la mise à nu et la souillure seraient liées à la menace de la chute et de la déchéance chez l’individu qui désire réintégrer sa communauté mais qui, à l’instant de le faire se trouve ravalé, au statut de déchet.

c’est scabreux ! et l’on risque de se tromper !

Selon Claude Barazer, « L’économie de la “tache”, de la “trace”, de la “souillure” s’imprime trop “matériellement” sur le corps, dans les conduites ou les singularités caractérielles et commandent en retour des actes qui “effacent”, “nettoient”, voire simplement imposent l’auto-effacement du sujet tout entier identifié au déchet, comme en témoigne le suicide du honteux ». Brouardel s’est laissé mourir de la tuberculose, alors qu’il s’en savait atteint et qu’il n’avait eu de cesse de rappeler durant toute sa vie qu’elle était une maladie curable. Ultime tentative de recouvrement pour cacher ce qui en définitive lui appartient et que nous lui laissons. Le déchet en général, la merde, la saleté, la souillure, est selon Michel Serres la marque du propre, c’est-à-dire que tout ce qui est de l’ordre de l’abject est en réalité la marque de la propriété de quelqu’un. [33] Octave Mirbeau a parfaitement formulé cela à la fin de son article sur l’affaire Boisleux, lorsque le narrateur s’interroge sur les véritables raisons qui ont poussé le célèbre médecin légiste à enfoncer le praticien pauvre : « Répondre à un tel point d’interrogation… pénétrer, sans aucune lumière que celle de l’hypothèse, dans les cavernes de l’âme… expliquer les raisons secrètes qui mènent la conduite d’un homme, quand ce n’est pas un expert officiel !… c’est scabreux !… Et l’on risque de se tromper ! » [34] Peut-être Brouardel ne vous apparaît-il pas très sympathique et pourtant il est semblable à chacun et chacune d’entre nous en ceci qu’il est un sujet « divisé », toujours irréductible à ce qu’il donne à voir. Nous ne savons pas ce qu’il s’échine à soustraire au regard d’autrui, mais il y a toujours, toujours, toujours quelque chose de caché derrière l’écran que constitue l’abject. Et en premier lieu, l’intérêt qu’on lui porte, c’est-à-dire notre regard sans lequel il n’existerait pas en tant qu’abject et qui le traverse autant qu’il le nourrit. Nous nous accommodons généralement de notre propre merde et de son odeur. Moins de celle des autres, à moins de la mettre en boîte. De l’esthétiser. Le geste esthétique est une mesure d’hygiène : « comme l’aspiration culturelle à la propreté », elle est une digue que la culture élève là où précisément le refoulement « organique » ne suffit pas ou plus.

les sœurs Vatard

Tout ça pour ça nous direz-vous. Oui, car écrire n’est jamais autre chose que poser une digue de papier, un voile de cellulose ; et un livre, la trace suspecte – car paradoxale –, d’une part soustraite. Dans Les Sœurs Vatard, Joris-Karl Huysmans commence son roman par la description on ne peut plus sordide d’un atelier de finition à la fin de la nuit. Dans cette grande salle de travail aux murs couverts de suie, des ouvrières « aux corps précocement abîmés », fabriquent des livres et s’échinent au remembrement du brochage et à la propreté du satinage. Les litrons passent d’une bouche cariée à une autre, suintant la salive et la vinasse. Elles ont les chairs molles, l’haleine pâteuse, la bave au coin des lèvres et des vomissures étalées sur leurs tabliers sales. Elles sont poissardes et poisseuses, débraillées et alcooliques et suent sang et eau à travers les miasmes putrides des latrines et l’odeur âcre des dessous détrempés de sueur. Les unes s’engueulent méchamment et se crêpent le chignon, les autres se chamaillent, se pelotent et se doigtent en braillant des insanités et en plaisantant grassement. Huysmans compare l’endroit sale et blafard au théâtre des corps en décomposition de l’institut de médecine légale : « l’atelier offrait alors le spectacle d’une morgue. Un tombereau de jupons semblait avoir été vidé, en un tas, et il y avait comme un grouillement de membres sous ce paquet de hardes ». De cet amas suintant de corps fatigués, où règne la misère humaine, jaillissent les pages miraculeusement blanches des livres qui ne sont pas encore brochés, ni même assemblés. Car les premières pages du roman de Huysmans le rappellent à celui ou celle qui les tient dans sa main : tout livre est en définitive un empilement de pages ou de cahiers séparés qu’un trait de colle vient assembler et dont la couverture tente de faire oublier l’irrémédiable et ontologique séparation. Au bout de la chaîne terrifiante des vies et des corps décomposés, l’assomption radieuse du livre « transmutant glorieusement ses bas-fonds ». Les neuf heures sonnent sur la morgue blafarde : se dressent alors au cœur de cet amas de fange éclaboussé par l’ondée du soleil pourpre l’éclatante pile de papier : « Le soleil se décidait à mûrir. Il allait, fonçant à mesure la rougeur de son orbe. (…) La lumière sauta, jaillit, éclaboussa de plus larges gouttes le plancher et les tables, (…) creva enfin en une large ondée d’or sur les piles des papiers qui éclatèrent avec leur blancheur crue sur la suie des murs. » [35] Le blanc du papier vaut pour la noirceur du réel : « l’or est dans le fumier » [36].

Et nous le disons : tout livre est stercoraire. Toujours, toujours, toujours.

[1] Vous noterez que les carabins avaient jeté le médecin avec l’eau de son bain bien avant qu’il ne se casse la pipe. En consultant les notices nécrologiques dans la presse de l’époque, il n’est pas moins amusant de remarquer qu’aucun journaliste n’est d’accord sur l’heure du décès du médecin, ce qui n’est pas très sérieux dans le cas d’un médecin légiste…

[2] Les Morticoles est le titre d’un roman de Léon Daudet écrit en 1894. L’auteur situe ce roman à clefs dans un pays imaginaire, la Morticolie, sur lequel les médecins règnent en maître. Tous les habitants sont malades ou éclopés, soignés en dépit du bon sens par des médecins qui paradent en redingote. Les morticoles sont ainsi devenus synonyme de charlatans. À noter que Brouardel s’est battu pendant toute sa carrière contre le charlatanisme en médecine.

[3] Octave Mirbeau, Le Journal d’une femme de chambre, Charpentier Fasquelle, 1900.

[4] Bruno Bertherat, « L’élection à la chaire de médecine légale à Paris en 1879. Acteurs, réseaux et enjeux dans le monde universitaire », in Revue historique, 2007, n°644, p.823-856.

[5] Il soutient par ailleurs la loi du 15 février 1902 relative à la protection de la santé publique qui est à l’origine du code de la santé publique. Henri Morgenstern, Les Dentistes français au 19e siècle, L’Harmattan, 2009.

[6] Majoritairement des articles de journaux.

[7] Adrien Loir, À l’ombre de Pasteur, Le mouvement sanitaire, 1938. Philippe Decourt, « Précisions sur les premiers essais d’application à l’homme du vaccin de Roux-Pasteur contre la rage », communication présentée à la séance du 23 janvier 1988 de la Société française d’Histoire de la Médecine.

[8] Pierre Michel, notes à Octave Mirbeau, « Brouardel et Boisleux » in Cahiers Octave Mirbeau, 2009, n°16.

[9] Paul Delaunay, Médecins de jadis et d’aujourd’hui, Souvenirs des hôpitaux et de la Faculté de Paris de 1895 à 1905, Paris, 1905.

[10] Octave Mirbeau, « Brouardel et Boisleux » in Cahiers Octave Mirbeau, op.cit.

[11] Léon Daudet, “Paul Brouardel” in Souvenirs des milieux littéraires, politiques, artistiques et médicaux, Nouvelle librairie nationale, Paris, 1920.

[12] Laurie Laufer, « La morgue : voir l’irreprésentable », in Recherches en Psychanalyse, 2009, n°8

[13] Jacques Côté, Le Quartier des agités, Alire, 2010. Précisons, pour être un tant soit peu complet sur la carrière posthume de Brouardel dans le domaine de la fiction littéraire qu’il apparaît furtivement dans un autre roman policier paru en 2010, chez Lattés, écrit par Laure Murat et Zrinka Stahuljak sous le pseudonyme d’Iris Castor, et intitulé Zoé la nuit.

[14] Bruno Bertherat, « Le miasme sans la jonquille : l’odeur du cadavre à la Morgue à Paris au 19e siècle », in Anne-Emmanuelle Demartini et Dominique Kalifa dir., Imaginaire et sensibilités au 19e siècle. Études pour Alain Corbin, Paris, Créaphis, 2005, pp. 235-244.

[15] Charles Louis Abel Tellier, Installation frigorifique de la Morgue : troisième lettre à M. le préfet de la Seine, 1881.

[16] Paul Brouardel, cit. in Alain Corbin, Le Miasme et la jonquille, Aubier, 1982.

[17] Dans son introduction à Scatalogic Rites of all Nations de l’ethnologue John Gregory Bourke, publié à Washington par Lowdermilk and Co en 1891, Freud emploie cette expression qu’il emprunte à l’épilogue du Second Faust de Goethe, où les plus parfaits des anges se lamentent : Uns bleibt ein Erdenrest zu tragen peinlich , und wär’ er von Asbest, er ist nicht reinlich. « Il nous reste une dépouille terrestre / Pénible à porter, / Et, fût-elle d’asbeste, / Elle n’est pas pure. » Scatalogic Rites of all Nations. A Dissertation upon the Employment of Excrementitious Remedial Agents in Religion, Therapeutics, Divination, Witchcraft, Love-Philters, etc., in all Parts of the Globe, Foreword Dr. Sigmund Freud, New York, American Antropological Society, 1934 (Les rites scatologiques, préface de Sigmund Freud, édition française établie par Dominique G. Laporte, traduit de l’américain par Hélène Boisseau-Riou, PUF, coll. « Philosophie d’aujourd’hui », 1981).

[18] Sigmund Freud, « Selbstarstellung » et en partie «Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung», in Gesammelte Werke, Chronologish geordnet – Vierzehnter Band – 1925-1932, Imago Publishing Co. Ltd., Londres, 1948. Traduit par Elisabeth Czoniczer dans Quelques antécedents de “À la Recherche du temps perdu”, tendances qui peuvent avoir contribué à la cristallisation du roman proustien, Droz, 1957, note 12, p. 36.

[19] Bruno Bertherat, « Le miasme sans la jonquille : l’odeur du cadavre à la Morgue à Paris au 19e siècle », op.cit.

[20] Henri Morgenstern, Les Dentistes français au 19e siècle, op. cit.

[21] Paul Brouardel, “Préface”, in Gilles de la Tourette, L’hypnotisme et les états analogues au point de vue médico-légal, Plon, 1887.

[22] Jean de Palacio, Pierrot fin-de-siècle, Séguier, 1990.

[23] Sigmund Freud, “Selbstarstellung”, op. cit.

[24] Sigmund Freud, « Préface » à Scatalogic Rites of all Nations, op. cit.

[25] Jean Clair, « Une Esthétique du stercoraire », 18e Journée de Psychiatrie du Val de Loire, « La beauté : remède, maladie ou vérité », Abbaye de Fontevraud, le 21 juin 2003.

[26] Michel Bousseyroux « Hétérologie de l’abject », L’en-je lacanien 2/2005, no 5, p. 39-57.

[27] François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique, coll. « Les Empêcheurs de penser en rond », Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 1997

[28] Marc Beigbeider, « La Grande force d’André Gide », in Hommage à André Gide, NRF, 1951.

[29] Philippe Perrot, « La Vague hygièniste », in Le Travail des apparences ou les transformations du corps féminin, 18e-19e siècle, Seuil, 1991.

[30] Marguerite Moréno, Souvenirs de ma vie, éditions de Flore, 1948.

[31] Claude Barazer, « Ulysse nu et couvert de boue », in Revue Française de Psychanalyse, vol. 67, n° 5, 2003.

[32] Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves, 1900.

[33] Michel Serres, Le Malpropre : polluer pour s’approprier, Le Pommier, 2012.

[34] Octave Mirbeau, « Brouardel et Boisleux », op. cit.

[35] Joris-Karl Huysmans, Les Sœurs Vatard, Charpentier, 1880.

[36] Alain Buisine, « Le Taxidermiste », Lille, Revue de sciences humaines, n°170-171, avril-septembre 1978.